书籍信息

- 书名:躲在蚊子后面的大象:那些隐藏在生活小事背后的深层情绪

- 德文原名:In jeder Mücke steckt ein Elefant

- 作者:恩斯特弗里德·哈尼什 & 艾娃·温德勒

- 出版年份:2019年德国出版,2023年4月台湾繁体版出版

- ISBN:9786267181614

- 丛书系列:Upward

- 规格:平装 / 304页

- 畅销榜:博客来心理励志7日畅销榜

内容简介

不是你玻璃心,而是你早就受伤了。

"德式心理学"新经典!7种内在心理需求解析,45年专业临床经验集结,助你觉察自己内心深藏的"微情绪"!

视频讲解

通过以下视频可以深入了解《躲在蚊子背后的大象》所提出的核心理念以及如何应用于日常生活中:

《躲在蚊子背后的大象》心理学解读,帮助你理解情绪反应背后的真正原因。

作者简介

德国慕尼黑行为治疗教育学院的心理治疗师讲座主持人、教学治疗师、督导及讲师,多年来一直是该学院的董事会成员,在个别、群体以及伴侣治疗领域有超过四十五年的执业经验。

系统式伴侣及家庭治疗师(DGSF),也是德国兰休特(Landshut)应用科学学院的社会工作心理观点教授。

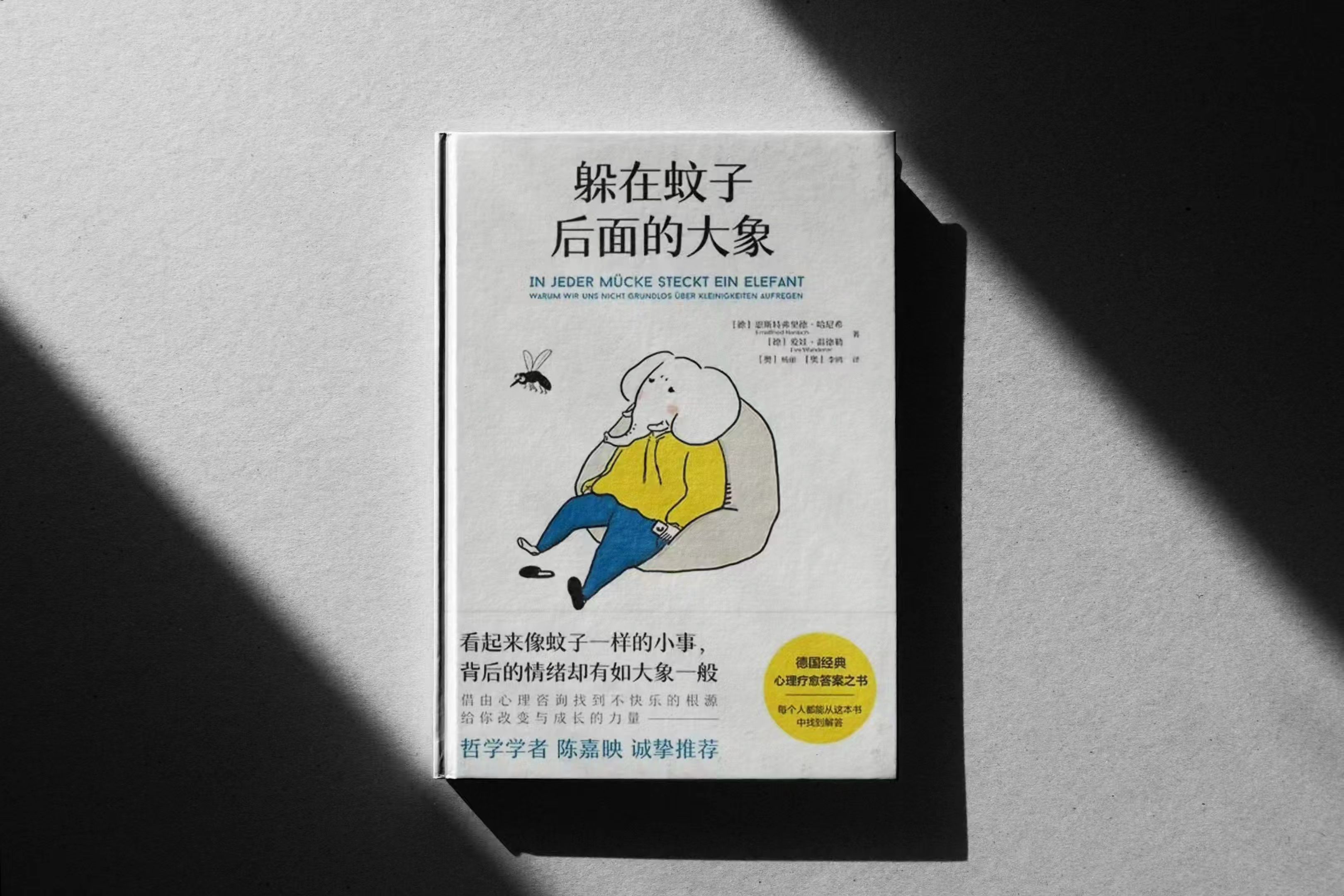

书籍实拍

《躲在蚊子背后的大象》实体书各角度展示:

核心理念

您是否曾因生活中的小事而情绪爆发,事后却又感到不解和困惑?《躲在蚊子背后的大象》这本书正是为了解答我们心中的这个疑问。它用生动的"蚊子"和"大象"的比喻,揭示了我们强烈情绪反应的真正根源:那些看似微不足道的"蚊子"事件,往往触动的是我们内心深处长期被忽视的"大象"——未被满足的深层需求和隐藏的情感创伤。

本书的核心观点在于,情绪的爆发并非无缘无故。当我们对小事反应过度时, это не 是因为我们"小题大做",而是因为这些小事 无意中碰触了我们内在的"痛点"。这些"痛点"可能源于我们对安全感、尊重、自主性、被重视、归属感、公平以及支持等基本心理需求的渴望。

理解"蚊子与大象"的隐喻,是认识情绪模式的第一步。本书将进一步解析 七种典型的大象,并通过 四个真实的故事案例,帮助我们更清晰地看到,那些隐藏在"蚊子"背后,真正影响我们情绪和行为的"大象"究竟是什么,从而引导我们走向自我疗愈,最终掌控情绪,获得内心的平静与和谐。

这本书在德国畅销多年,并受到多方推荐,其核心理念和视角已被广泛认可,相信也能为中文读者带来深刻的启发和帮助。

书籍思维导图

以下互动思维导图展示了《躲在蚊子背后的大象》一书的核心概念、结构和应用方法。您可以点击节点展开/折叠内容,拖动导图调整位置:

提示:点击各节点可以展开或折叠内容,拖动可以调整整个思维导图的位置。使用上方按钮可以展开/折叠所有节点或调整缩放比例。

蚊子与大象:M-E-A 公式解析

书中将日常生活中看似微不足道的琐事比作"蚊子",例如伴侣没有整理袜子、邻居发出噪音、或者感到被他人忽视。而将个体因此产生的强烈情绪反应,如愤怒、悲伤或焦虑,比作"大象"。这一隐喻生动地揭示了表面的小刺激与内在巨大情绪之间的不协调,提示读者情绪反应的强度往往与触发事件的表面重要性不成正比。

基于这一隐喻,作者提出了一个"蚊子-大象-激动情绪"(Mosquito-Elephant-Agitation,M-E-A)的公式,用以解释情绪产生的过程:

这个公式表明,表面的"蚊子"事件并非直接导致强烈的"激动情绪",而是因为它触动了潜藏的"大象"——即未被满足的需求或过往的创伤,从而引发了剧烈的情绪反应。

当我们把蚊子变成大象,我们虽然感觉到情绪,却无法清楚将之归因于眼前事由。我们觉得当下的事情太微不足道,或是被"健康的人类理智"降格成"小事":我们无法向自己和他人解释的感受,就被视为不恰当、尴尬、困扰或者陌生的感受,也许甚至被视为疯狂或病态。

被人忽视、小误会)

归属感、自主性)

悲伤、恐惧)

本书强调,隐藏在"蚊子"背后的"大象"通常与个体在成长过程中或生活经历中未被充分满足的基本心理需求密切相关。这些基本需求可能包括对安全感、被尊重、自主性、归属感以及公平对待的需求等。当这些核心需求长期得不到满足时,个体内心会形成一种潜在的脆弱性,使得他们对那些象征性地触及这些未被满足需求的"蚊子"事件产生过度的情绪反应。

认识到这一公式,有助于我们在面对强烈情绪时,不仅关注表面的触发事件,更要探究背后可能被忽视的心理需求,从而更有效地处理自己的情绪反应。这是理解情绪模式的第一步,接下来,我们将进一步解析七种典型的"大象",它们代表着七种不同的深层心理需求。

七种典型大象

本书识别了七种常见的、隐藏在"蚊子"背后的"大象",代表了七种典型的未被满足的基本需求或深层恐惧:

1 害怕失去呵护 (丽莎的大象)

丽莎的大象:担心失去安全感和庇护,常因感到不安全而过度反应。

2 没有受到尊重 (斯特凡的大象)

斯特凡的大象:因感觉被不尊重或轻视而产生过强的防御反应。

3 无法划定自己的界限 (彼得的大象)

彼得的大象:难以设立健康的心理边界,导致容易感到被侵犯。

4 渴望得到重视和尊重 (安娜的大象)

安娜的大象:当感到被忽视或不被重视时,会产生强烈的情绪反应。

5 感到格格不入 (塞巴斯蒂安的大象)

塞巴斯蒂安的大象:因为害怕被排斥或不属于群体而产生的恐惧。

6 总是不得不退让 (西比莉、保罗和安妮特的大象)

西比莉、保罗和安妮特的大象:对不公平和总是需要让步的不满。

7 没有人在乎我 (马库斯的大象)

马库斯的大象:深层次的被遗弃感,认为自己不被关心和重视。

读者推荐

来自不同领域读者的真实阅读体验与推荐:

林医生

心理咨询师

张先生

企业管理者

刘教授

心理学教师

李女士

两个孩子的母亲

综合读者反馈

基于豆瓣、微信读书和知乎等平台超过2,500位读者的评价汇总。《躲在蚊子背后的大象》被读者普遍认为是一本兼具专业性和实用性的心理学普及读物,适合各行各业有情绪困扰的读者。

情绪与需求关系图

微小触发事件] --> E[大象

未满足的需求/隐藏创伤] E --> A[激动情绪

强烈的情绪反应] E1[大象1

担心失去庇护

丽莎的大象] --- N1[需求

安全感] E2[大象2

不受尊重

斯特凡的大象] --- N2[需求

尊重与认可] E3[大象3

无法划定界限

彼得的大象] --- N3[需求

自主性] E4[大象4

不受重视

安娜的大象] --- N4[需求

被看见与重视] E5[大象5

不是其中一分子

塞巴斯蒂安的大象] --- N5[需求

归属感] E6[大象6

总是要让步

西比莉、保罗和安妮特的大象] --- N6[需求

公平与平等] E7[大象7

没人帮我

马库斯的大象] --- N7[需求

支持与关怀] subgraph 情绪反应模式 M --> A end subgraph 七种典型大象及其需求 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 end style M fill:#9370DB,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style E fill:#6A5ACD,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style A fill:#483D8B,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style E1 fill:#BA68C8,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style E2 fill:#BA68C8,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style E3 fill:#BA68C8,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style E4 fill:#BA68C8,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style E5 fill:#BA68C8,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style E6 fill:#BA68C8,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style E7 fill:#BA68C8,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style N1 fill:#7E57C2,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style N2 fill:#7E57C2,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style N3 fill:#7E57C2,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style N4 fill:#7E57C2,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style N5 fill:#7E57C2,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style N6 fill:#7E57C2,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white style N7 fill:#7E57C2,stroke:#333,stroke-width:1px,color:white

小事造成的压力:四个小故事

不合理的归咎——丽莎的故事

丽莎和丈夫住在租来的房子里,和邻居友善往来,乐得不时聊聊天,即使他们说闲话让她觉得讨厌。

晚上十点,她的丈夫还没回到家,丽莎刚要上床睡觉,突然间有人按门铃,尖锐又急迫。她惊慌迷惑地开门,她的邻居生气地站在她面前,冲着她说:「这时候还用钻孔机,您到底想怎样!」

「我不晓得……我根本没有钻孔机。」这是丽莎仅能说出口的话。「那一定是再下一层楼。不知耻,都这个时间了!」邻居咆哮着,剩余的字句被她愤怒脚步踩得叹息的楼梯间所吞没。丽莎还听到自己说:「抱歉。」然后关上门。她微微发抖,第一个念头是:「希望她相信不是我!」然后上床睡觉。她激动的情绪尚未平伏,当她丈夫回到家,她告诉丈夫刚经历了什么事。他气邻居错怪妻子,建议明天找她抗议,丽莎坚拒,无论如何难以平静。他变得不耐烦,「现在先睡吧,反正又没发生什么事!」

丽莎面对邻居的指责,产生的强烈不安感远超出事件本身的严重性。这种反应背后隐藏着她对安全感和和谐关系的强烈需求,以及对冲突的恐惧。

没有实际伤害——史蒂凡的故事

史蒂凡散步结束后走向他的车子,他远远地看见另一个驾驶把车转出停车位时,擦撞了他的新车保险杆,而且显然想一走了之。史蒂凡愤怒地跑上前去,手脚挥舞,一边怒吼:「你一定想肇逃!」另一个驾驶从后照镜看到这一幕,下车问他发生了什么事,他想着只不过轻轻碰了一下车子而已。两个人一起仔细检查保险杆,什么都看不出来,史蒂凡还是止不住怒气,他粗声粗气地坚称:「立刻说出你的保险公司,不然我就报警!」被责怪的驾驶冰冷地回应:「随您高兴,您明明看到根本没什么。」他回答:「汽车必须送到维修厂检测,车子可能有内伤(他真的这么说!)。」另一个驾驶只是摇摇头,开走了。史蒂凡奔跑着追了几公尺,挥舞双手好壮大声势,愤怒地要求对方「马上停车!」,听到的只有几个冷眼旁观的行人。

一个星期后──修车厂早就说明没有损坏,史蒂凡还忿忿不平地向朋友说起这件事。

史蒂凡对轻微碰撞的过度反应,反映了他对尊重和公平的深层需求。被"忽视"或感觉别人想"逃避责任"触发了他更深层的不被尊重的感受。

老是为了袜子发脾气——安娜和彼得的故事

一个经典而且恒久的问题范例:安娜和彼得结婚三年了,一起住在宽敞的都会住宅里。安娜目前有个没什么挑战性的居家兼职工作,操持家务,彼得是公司主管。彼得再次于晚上八点才精神紧绷地从办公室返家,安娜迎接着问他:「今天过得怎么样?」他只以一声轻叹回应,脱掉大衣、夹克,解下领带之后,他就陷进沙发里。安娜知道这个态度表示:「电池已经没电,我需要安静!」这种情况下想等到他反问自己今天的感受只会是徒劳。因此她只提醒了一句:「厨房里还有些吃的。」接着隐含一丝不耐烦说:「要是你等会儿能整理你的袜子和客厅里的报纸就好了。」彼得于是生气地回答:「妳又要开始了吗?难道没有更重要的话可说?」安娜这时明显较大声地说:「你问我?你才刚到家就立刻缩在报纸后面,比起经济专栏,还是不管你迫切想读的哪个部分,你显然对我过得如何不感兴趣。」彼得在沙发上坐得更沉,他的姿态并非放松,而是内在退缩的表现。他摊平的手滑过额头,有如想抚平他的怒纹。为了避免争吵,他努力寻求谅解,也因为他记起自己一再承诺,不把东西散放四处。「抱歉,我今天早上真的匆忙。」

安娜对彼得袜子的反应,不仅仅是关于整洁,更深层次上反映了她感到被忽视和不被重视的情感。而彼得的防御态度,则反映了他对被指责的敏感和界限被侵犯的感受。

假期中的坏心情——塞巴斯提安的故事

塞巴斯提安和妻子苏菲雅冬天去度假,他们和好友夫妻一起租了山中小屋。塞巴斯提安经过几个月的辛劳工作觉得筋疲力竭,身为软件安装企划主管,他的工作向来涉及许多企业内部冲突和权力斗争。他一方面高兴能逃离持续高压一段时间,另一方面他又担心,他的同事可能在他休假时入侵他的势力范围,可能在他缺席时作出重大决策……被雪覆盖的山区景色,以及收音机传来的韦瓦第《四季》将他拉回当下,期待两星期的滑雪、睡觉、愉快的夜晚以及美食。

说到美食,他思索是否买足食物,小屋并不提供饮食。直到这时他才又想到,他的妻子早在几天前就拜托他买好东西。在假期前的收尾工作压力之下,他完全忘了这回事(或许也因为他基本上认为那应该是太太的任务)。他只得认清自己的疏失,打他朋友的手机。他觉得才不过讲了两句,对方就宣称:「就买你们需要的东西,我们已经准备好我们所需要的东西。」塞巴斯提安顿时情绪低落下来,他有点失望,感到不安。一路下来,他都没说什么话,抵达小屋之后,他很快缩进自己的房间,又感觉疲累,没兴趣聊天。他妻子善意地询问他怎么回事,只是更让他拒人千里。

这时他的手机响起,他的一个同事打电话来,对自己的打扰致歉,但强调他有多迫切需要塞巴斯提安的建议,好解决一个刚出现的问题。塞巴斯提安在这个领域是知名专家,他想出正确的解决方式,他的同事明显松了口气,表达谢意,挂上电话之前不忘再度表达歉意。结束通话之后,塞巴斯提安自觉像经过转化一般,疲累和坏情绪一扫而空。他又和朋友为伴,心情极佳地度过夜晚。

塞巴斯提安的情绪波动揭示了他内心对归属感和被认可的需求。朋友的话让他感到被排除在外,而同事的求助则满足了他被需要和专业价值被认可的需求,立即改变了他的情绪状态。

延伸阅读

-

《内在原力》

作者:斯蒂芬·波洛斯金

探讨深层次情绪需求的满足与自我成长的关系。

-

《情绪的解析》

作者:约瑟夫·勒杜

从神经科学角度解释情绪反应的形成与变化机制。

-

《成年人的情绪管理课》

作者:玛丽安·麦肯齐

提供实用工具和技巧,帮助成年人更好地应对复杂情绪。

-

《爱的五种语言》

作者:盖瑞·查普曼

探讨人际关系中未被满足的情感需求与表达方式。

-

《自我疗愈的力量》

作者:盖博·马特

讨论童年创伤如何影响成年后的心理健康与行为模式。